親知らずは抜かないといけないの?

親知らずは、一番奥に生えてくる永久歯で、10代後半から20代にかけて生えてきます。

しかし「真っ直ぐに生えてこない」「歯ぐきの中に埋まったまま」など、

トラブルの原因になることが多い歯でもあります。

「親知らずは必ず抜かなきゃいけないの?」

「痛みがないなら放置していい?」

このような疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。

実は、親知らずは 状態によって抜歯が必要な場合と、抜かなくてもよい場合があります。

今回は、歯科医師がどのようなポイントで抜歯を判断しているのか、わかりやすくご紹介します。

目次

抜歯が必要なケース

親知らずが次のような状態にある場合、放置するとトラブルが起こりやすく、抜歯が推奨されます。

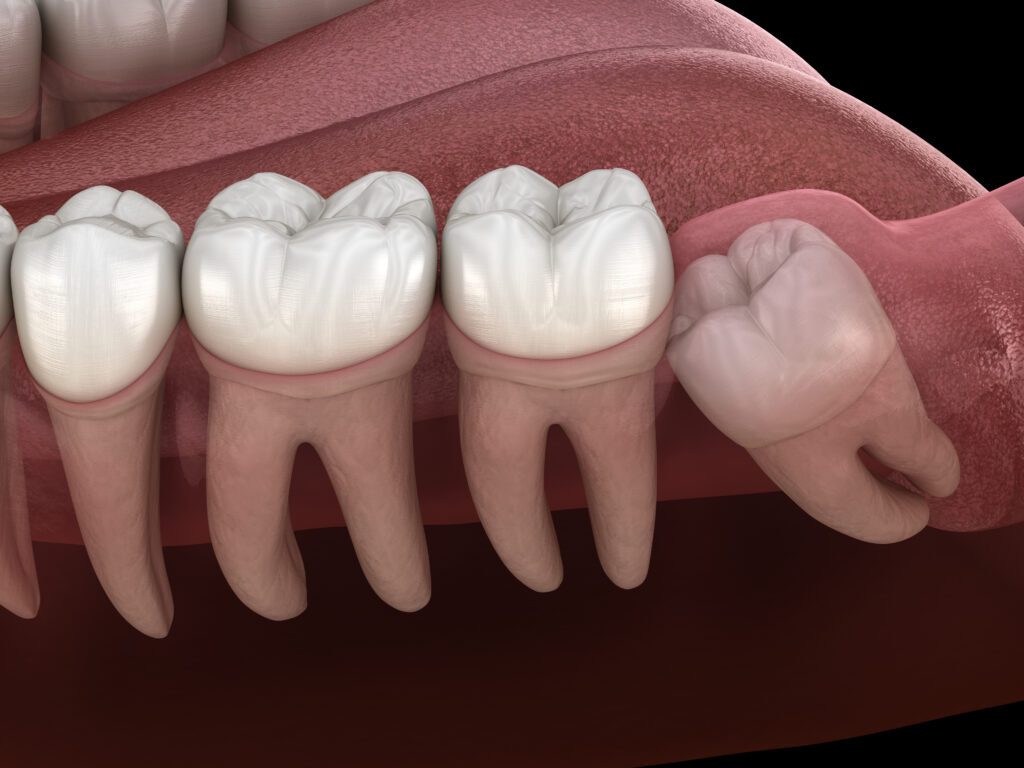

斜め・横向きに生えてきている場合

スペース不足で親知らずが横向きになっていると、手前の歯とのすき間に汚れがたまりやすく、虫歯や歯周病の原因になります。

特に親知らずだけでなく、健康な 隣の歯を傷めてしまう ことが大きな問題です。

一部だけ生えて歯ぐきが腫れる(智歯周囲炎)

親知らずが中途半端に顔を出すと、

そのまわりの歯ぐきがめくれて細菌が入り込みやすく、

腫れ・痛み・膿・発熱などの症状が出ます。

一度治まっても 繰り返しやすい のが特徴です。

隣の歯に当たっていて歯並びを押している

手前の歯(第二大臼歯)を押すことで

前歯がガタガタになるなど 歯並びへの影響 が出ることがあります。

とくに矯正中の方は注意が必要です。

親知らずの周りに嚢胞(のうほう)ができている

レントゲンやCTで、顎の骨に袋状の膿が見つかることがあります。

放置すると顎の骨が溶けたり、神経に影響することがあるため、

多くの場合 早期の抜歯が必要 になります。

虫歯や歯周病が進行している

親知らずは磨きにくい位置にあるため、治療しても再び虫歯になりやすい歯です。

また、親知らずの虫歯が原因で隣の歯までダメになる場合は、抜歯が望ましいケースとなります。

抜かなくてよいケース

必ずしも抜歯が必要なわけではありません。

次のような状態なら経過観察となることもあります。

まっすぐに生えていて問題がない

歯みがきができていて、虫歯や炎症がなければ 残してよい親知らず です。

ただし、定期的なチェックは欠かせません。

骨に完全に埋まっていて動きがない

痛みや炎症がなく、レントゲンで異常がなければ無理に抜く必要はありません。ただし、将来動き出すこともあるため、ときどき確認は必要です。

他の歯の移植に利用できる場合

将来他の奥歯を失った際、親知らずを移植する治療 ができることがあります。歯科医師の判断が必要ですが、むしろ残しておいた方がよい例です。

「痛みがない=問題なし」ではない理由

親知らずに関するご相談で非常に多いのが「まだ痛くないから大丈夫ですよね?」というご質問です。

しかし、親知らずは 痛みが出てからでは遅い ことが少なくありません。

例えば、

- 手前の歯の根の裏側で虫歯が進んでいる

- 骨の内部で炎症が広がっている

- 嚢胞が大きくなって骨を圧迫している

などの状態は、痛みの自覚が出にくい のです。

気づいた頃には、手前の歯の神経を抜かなければならなくなったり、抜歯と同時に大きな処置が必要になることもあります。

痛みがなくてもレントゲンやCTで定期的にチェックすることで、トラブルを 未然に防ぐこと ができるのです。

また、親知らずの厄介な点は……

痛みが出た時にはすでにトラブルが進んでいる ということ。症状が重くなってから抜くと、術後の痛みや腫れが強くなりやすい傾向があります。

抜歯を先延ばしにするデメリット

親知らずの抜歯は、同じ状態でも

若い時期のほうが圧倒的に治りが良く、腫れも少ない

ことが医学的に証明されています。

年齢を重ねると……

- 骨が硬くなり抜きにくい

- 傷の治りが遅くなる

- 腫れや痛みが出やすい

- 手前の歯がすでにダメージを受けている可能性が高い

こうしたリスクが高まります。

20代前半までに診断し、必要があれば早めに抜歯

これが世界的な推奨方針です。

抜歯前に行う検査について

親知らずの状態を正確に知るためには

- パノラマレントゲン

- 必要に応じてCT撮影(3D画像診断)

を行います。

特に下の親知らずは下歯槽神経と近い場合が多く、CTで神経との距離を立体的に把握することで

- 適切な抜歯方法の選択

- 神経への影響を最小限に

- 術後リスクの回避

が可能になります。

安全に抜歯するうえで、

診断は何より重要な工程なのです。

抜歯を避けたい患者さんへの対応

お仕事、育児、予定などで、「できれば抜きたくない…」「休みが取れない…」という方は多いです。

その場合は、

- 抗菌薬や洗口液で炎症のコントロール

- 一時的な痛み止めの処方

- 清掃指導による悪化防止

- トラブルが起きにくい時期を見極めて抜歯予定を立てる

といった応急的な対策となります。

親知らずと全身への影響

親知らず由来の慢性的な炎症は、

- 風邪をひきやすくなる

- 免疫力低下

- 口臭の悪化

- 妊娠中のトラブル(歯周病悪化)

など、全身への影響も報告されています。

特に 妊娠前に抜歯を済ませておくこと は推奨されており、

妊娠中に痛みが出ても薬が制限されるため治療が難しくなります。

将来のことを考えると、

トラブルの芽は早めに取り除く方が安心です。

まとめ

親知らずは、

抜いた方がいい場合

残してよい場合

どちらもある歯です。

大切なのは……

- 自己判断しないこと

- 痛みの有無では判断しないこと

- 定期的な検診でレントゲンやCTで状態を確認すること

「まだ痛くないから大丈夫」という油断が

隣の歯を失う原因になることもあります。

親知らずは、抜けば終わりの歯ではありません。抜くタイミングによって未来の歯の健康が変わります。

迷っている方に伝えたいのは……

「痛くないうちに判断することが、あなたの大切な歯を守る近道」ということ

気になる方は、歯科医院で一度親知らずの位置と状態をチェックしてもらいましょう。

早めの診断が、将来の歯の健康を守ります。